La pauvreté est un problème réel qui frappe des millions de personnes dans le monde : qu’est-ce qui a été fait jusqu’ici pour l’endiguer ? Avec quels résultats ? Peut-on faire autre chose ?

La pauvreté est définie sur la base d’un seuil, dit justement « seuil de pauvreté », que la Banque mondiale fixe à 3 $ par jour : sur la base de ce critère, environ 808 millions de personnes dans le monde vivent dans des conditions de véritable détresse économique, bien qu’avec le temps la situation se soit considérablement améliorée. De nombreuses solutions ont été mises en place au fil des années pour tenter de résoudre ce problème. Les efforts ont-ils suffi ? Peut-on faire autre chose ?

Pauvreté : définition

La pauvreté, selon la Banque mondiale, est la « privation marquée du bien-être » : en ce sens, sont considérés pauvres ceux qui ne disposent pas du revenu nécessaire pour acheter un « panier minimum » de biens de consommation socialement acceptés. En d’autres termes, vivent dans un état de pauvreté ceux qui ne possèdent pas de ressources monétaires suffisantes pour dépasser un seuil minimum jugé adéquat, appelé, justement, le seuil de pauvreté.

Une définition plus large de la pauvreté – et donc du bien-être – se concentre sur un critère en particulier : la capacité de l’individu à vivre et, en général, « bien fonctionner » au sein de la société. De cette façon, la pauvreté est aussi calculée sur la base de l’accès à l’éducation, à la santé, à la liberté d’expression, et ainsi de suite.

En revenant au concept de seuil de pauvreté, la Banque Mondiale le quantifie de deux manières, à savoir relative et absolue : la première tient compte du cas par cas, en identifiant un chiffre en dollars en fonction des caractéristiques de ce pays, tandis que la seconde détermine une valeur universelle.

Le seuil de pauvreté varie périodiquement selon les conditions macroéconomiques. En 1990, au moment de son introduction, le seuil absolu était fixé à 1$ par jour pour les pays à faible revenu, tandis qu’en juin 2025, à l’occasion de la dernière mise à jour, il a été relevé à 3$ par jour.

Quelles sont les causes de la pauvreté ?

La pauvreté – pour dire une chose non banale et peu rhétorique – est un concept complexe, fruit de l’interaction de plusieurs causes. Dans tous les cas, l’EAPN (European Anti-Poverty Network) identifie certains facteurs clés : faible niveau d’instruction, chômage élevé et forte proportion d’emplois sous-payés, absence d’un État-providence qui puisse aider ceux qui sont en difficulté, pour en citer quelques-uns.

Il s’agit, évidemment, d’éléments qui sont en même temps cause et conséquence. En simplifiant à l’extrême : un État pauvre, pour « rester debout » et ne pas faire faillite, sera probablement contraint de réduire les dépenses sociales et les investissements, créant les conditions pour une scolarisation plus faible et un chômage plus élevé qui, à leur tour, empêcheront les citoyens de s’instruire et d’accéder à des emplois à salaire plus élevé. La consommation interne s’effondre, l’économie ne croît pas et l’État s’appauvrit davantage et coupe les dépenses sociales… et cetera et cetera.

Il existe, cependant, un indicateur qui, plus que d’autres, corrèle positivement avec la pauvreté d’un pays : quand l’un monte, l’autre monte et vice versa. Nous parlons de la dette extérieure, c’est-à-dire la partie de la dette détenue par des créanciers non-résidents dans le pays considéré, qui inclut tant la dette publique extérieure que la dette privée extérieure.

La première est composée d’obligations et de titres d’état – donc des instruments financiers émis par l’état – détenus par des investisseurs étrangers ; la seconde, en revanche, est la dette que les sujets privés, comme les entreprises et les banques, contractent envers des sujets externes.

Pourquoi la dette extérieure joue-t-elle un rôle si important ?

La pauvreté, comme nous venons de l’écrire, est corrélée à la dette extérieure, du moment que l’une est élevée, là où l’autre l’est. La raison, fondamentalement, est synthétisable en deux mots : le péché originel, c’est-à-dire l’impossibilité pour un pays LIC (Low Income Country, à faible revenu) d’émettre de la dette vers des investisseurs étrangers en monnaie nationale, avec toutes les répercussions du cas que nous affronterons sous peu.

Le terme, emprunté au Christianisme, joue justement sur l’analogie religieuse : tout comme l’être humain naît en héritant la condition de péché d’Adam, de la même manière les Pays LIC « naissent déjà coupables » en héritant de difficultés structurelles qui ne dépendent pas des politiques mises en œuvre, mais du système financier mondial qui ne fait pas confiance à leur monnaie.

Le péché originel, le déséquilibre de change et ses conséquences

C’est le cœur de la question : alors que les Pays à revenu élevé, comme le Royaume-Uni, peuvent distribuer une grande partie de leur dette en monnaie nationale, c’est-à-dire la livre sterling, les Pays LIC sont contraints de recourir à des monnaies étrangères fortes, telles que le dollar, l’euro ou le yen. Cela produit ce qu’on appelle le déséquilibre de change (mismatch valutario), ou la différence entre la monnaie dans laquelle un Pays émet de la dette et celle dans laquelle il génère des revenus, avec tous les effets négatifs qui en découlent.

Imaginez vouloir financer, avec 1 000 $, la dette de Madagascar, un pays LIC à dette extérieure élevée, en achetant un titre d’État à 3 ans. Le Trésor malgache, à ce stade, vous propose deux solutions : vous pouvez acheter directement les bonds en dollars, sachant que le remboursement avec intérêts se fera en dollars, ou vous pouvez convertir les 1 000 dollars en 4 487 736 ariary (la monnaie locale), avec un remboursement relatif – dans trois ans – en ariary. Le problème est que Madagascar connaît une inflation très élevée. Il est clair que vous choisirez la première option.

Madagascar, par conséquent, a très peu de possibilités d’émettre de la dette en ariary, car, de façon réaliste, n’importe quel investisseur, comme vous, préférera le dollar. Voilà le déséquilibre de change : la dette extérieure et les intérêts – très élevés pour les Pays LIC – sont en dollars, tandis que les recettes de l’état sont en monnaie locale : si le taux de change avec le dollar reste stable, le problème ne se pose pas. Malheureusement, ce n’est pas le cas de Madagascar : en 2017, le taux de conversion dollar/ariary était de 1 à 3 000, aujourd’hui il est de 1 à 4 488.

Le déséquilibre de change est délétère, car il amplifie nettement les chocs. Imaginons un scénario où Madagascar est frappé par une crise endogène, comme un coup d’état, ou exogène, comme une catastrophe naturelle : la fuite de capitaux du pays est pratiquement garantie, puisque n’importe quel investisseur chercherait à se préserver en se réfugiant dans des actifs plus solides. Le résultat ? La monnaie, déjà très faible, se dévaluerait encore davantage, avec pour conséquence une hausse drastique du coût du service de la dette – le montant total que l’État doit payer aux investisseurs. La conséquence ? Crise de liquidité et défaut probable.

La compression des dépenses sociales

Choc mis à part, le péché originel limite considérablement la marge de dépense d’un État comme Madagascar par un paradoxe que Marco Zupi, analyste géopolitique et auteur d’un article justement sur le thème de la soutenabilité de la dette, appelle « double vérité » : bien que le poids de la dette publique soit souvent plus grand dans les économies avancées, les Pays LIC doivent faire les comptes avec une charge relative de la dette disproportionnellement plus élevée.

En termes simples, même si Madagascar détient une dette publique sensiblement plus basse que celle d’Italie, il se trouve à payer un coût relatif bien plus élevé et doit mobiliser une tranche disproportionnée de ses maigres recettes rien que pour en payer les intérêts. Ceux-ci, en effet, sont élevés tant parce que les investisseurs, étant donné le risque, demandent des primes adéquates que parce que, comme nous l’avons vu, l’inflation de l’état africain dévalue considérablement l’ariary malgache. Tout cela mène à la compression des dépenses sociales, ou à la réduction des financements de l’instruction, des travaux publics, de la santé, et ainsi de suite.

En restant sur le thème, l’endettement des États africains, comme l’écrit Zupi, a atteint son niveau le plus élevé de la dernière décennie en 2023, avec un rapport dette/PIB de 61,9 %. En général, en 2024, les pays en voie de développement ont dépensé, en moyenne, 15 % des recettes publiques pour le paiement de la dette extérieure, soit une hausse de 6,6 % par rapport à 2010. Tout cela, comme nous l’avons expliqué un peu plus haut, réduit la possibilité pour un Pays LIC d’investir dans le welfare, au détriment de ses citoyens : par exemple, dans au moins 34 Pays africains, la dépense pour le paiement de la dette extérieure est plus élevée que celle pour l’instruction et la santé – dans le triennat 2021-2023, celle-ci a été respectivement de 70, 63 et 44 dollars par habitant. Même à l’échelle mondiale, près de 3,4 milliards de personnes vivent aujourd’hui dans des pays contraints d’orienter la dépense publique de cette façon.

Les initiatives pour la réduction de la dette dans les pays LIC

La communauté internationale, à partir du milieu des années quatre-vingt, s’est mobilisée pour essayer d’endiguer ce phénomène, évidemment avec de maigres résultats. Plus précisément, six initiatives ont été mises en place pour réduire la dépendance des pays LIC à la dette et leur permettre un développement plus organique et sain. Voyons rapidement les projets et pourquoi ils n’ont pas fonctionné.

Plan Baker (1985-1988)

Avec le Plan Baker, en deux mots, on a privilégié la liquidité, en inondant les Pays en difficulté avec de nouveaux capitaux à crédit. La stratégie était mue par la conviction que ces États n’étaient que temporairement illiquides, c’est-à-dire sans argent suffisant pour rembourser la dette.

En réalité, le diagnostic était faux : plus que d’illiquidité, il aurait été opportun de parler d’insolvabilité structurelle, ou de l’impossibilité de rembourser une dette – trop élevée – même à long terme.

Le Plan Baker, donc, a « fourni de l’oxygène » et a évité des crises systémiques à court terme, sans toutefois affronter la criticité à ses origines. En synthèse, il a renvoyé le problème sans le résoudre.

Plan Brady (1989 et suivants)

La conséquence de l’échec du Plan Baker : la communauté internationale a reconnu que l’obstacle principal n’était pas le manque de liquidité, mais l’ampleur de la dette et l’insolvabilité structurelle relative. Il y avait un autre problème à résoudre : les prêts bancaires du Plan Baker, désormais, étaient devenus irrécouvrables, c’est-à-dire des déchets (junk), du moment qu’aucun État n’aurait jamais honoré la dette. Que faire ?

Les prêts bancaires sont convertis en titres garantis par des collatéraux forts – comme les titres du Trésor US, l’un des investissements les plus sûrs au monde – appelés, justement, les Brady Bonds. Mais à une condition. En simplifiant, le Plan Brady dit aux banques : «Votree prêt de 10 milliards ne vaut rien, mais maintenant vous pourrez l’échangercontrec un Brady Bond de 7 milliard.s ». Naturellement, les banques acceptent, car perdre 30% de l’investissement est préférable à perdre 100%, et la dette est escomptée – non plus 10, mais 7 milliards à rembourser.

L’objectif était de rouvrir l’accès au marché aux Pays LIC via les Brady Bond garantis, qui réduisaient la dette et, évidemment, étaient beaucoup plus attractifs aux yeux des investisseurs que les vieux prêts-déchets.

Toutefois, l’ampleur des réductions était limitée et insuffisante pour rendre la dette soutenable : pour reprendre notre exemple inventé, la remise de 10 à 7 milliards n’était pas suffisante pour un État qui ne pouvait même pas en rembourser 5.

Heavily Indebted Poor Countries et Multilateral Debt Relief Initiative (1996 – 2005)

Aussi, ces deux initiatives, que nous appellerons respectivement HIPC et MDRI, naissent en réponse à l’échec du plan précédent et, selon les experts, constituent la tentative la plus ambitieuse de toujours pour réduire la dette extérieure des Pays LIC.

Donc, après avoir appris la leçon des Plans Baker et Brady, la communauté internationale est intervenue directement sur la dette : avec l’HIPC, se sont vérifiées des coupes jusqu’à 90% des passifs, tandis qu’avec la MDRI on est arrivé à annuler 100% de la dette des Pays LIC envers des institutions internationales comme le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale.

Enfin, l’espace fiscal était effectivement libéré et les Pays à faible revenu pouvaient utiliser le capital en surplus – qui peu avant était destiné au paiement d’intérêts et de titres – pour la dépense sociale : « en Tanzanie et Ouganda », comme l’écrit Marco Zupi, « la dépense pour l’instruction et pour la santé a augmenté significativement après l’annulation de la dette ».

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Pour résumer, l’HIPC et la MDRI ont résolu une partie des problèmes du passé du moment que, selon la Banque mondiale, bien 37 pays auraient bénéficié de plus de 100 milliards de dollars de « remise ». Ces initiatives, toutefois, ont échoué à prévenir les crises futures : en laissant de côté l’imposition de conditions assez rigides pour obtenir les financements, aucune intervention ciblée à la réforme du système n’a été réalisée ni pensée, laissant intactes ces difficultés structurelles à la base du « péché originel » des Pays LIC et de tout ce qui en découle. Ces pays, comme par certitude mathématique, ont recommencé à accumuler dette sur dette.

Mais ce n’est pas tout ! Nous sommes au troisième millénaire ; le monde change et de nouveaux protagonistes émergent. Ceci pour dire que, si les « vieilles dettes » étaient contractées principalement envers les États membres du Club de Paris – dont USA, UK, Italie, Allemagne, Japon et Canada – et banques multilatérales comme la Banque Mondiale, maintenant nous avons une ribambelle de nouveaux créanciers : des États non membres du Club de Paris comme la Chine, aux créanciers privés comme les fonds d’investissement et banques commerciales.

En synthèse, le nouvel ordre de créanciers a contribué – et contribue toujours – à rendre les différentes crises bien plus complexes : si avant il existait une table unique – le Club de Paris – qui organisait et menait les négociations, maintenant le scénario est bien plus fragmenté et difficile à coordonner.

Debt Service Suspension Initiative (2020-2021)

La DSSI a été une initiative lancée par le G20 – les 20 plus grandes économies du monde – durant la pandémie de Covid-19. Comme on peut facilement le deviner par son nom, la DSSI naît avec l’objectif de mettre temporairement en pause les paiements de la dette : il s’est agi d’une suspension d’environ 13 milliards de dollars en versements pour 48 pays, qui ont donc eu une plus grande disponibilité pour combattre la crise sanitaire.

La DSSI, sur le plan des logiques de fond, est très similaire au Plan Baker, du moment que les deux programmes se sont focalisés sur la liquidité plutôt que sur la solvabilité, et ont concentré leurs interventions sur le soulagement temporaire plutôt que sur les déficits structurels. La seule vraie différence réside dans les modalités selon lesquelles on est arrivé à l’objectif : avec le Plan Baker, on accordait des prêts bancaires, tandis qu’avec la DSSI, on n’a simplement permis l’interruption des paiements.

Comme pour les logiques, les deux initiatives se ressemblent aussi par leurs limites, dans le sens où, dans la conception de la DSSI, aucune stratégie à long terme n’a été planifiée – mais il faut considérer le contexte d’urgence dans lequel elle prend pied. Dans ce cas, s’est toutefois produit un effet collatéral que l’auteur de l’article sur la soutenabilité de la dette (Marco Zupi) a qualifié de « pervers ».

L’arrêt des paiements, en effet, a concerné uniquement les « créanciers officiels », c’est-à-dire les États membres du Club de Paris, sans toucher les créanciers privés : banques et fonds d’investissement ont continué de recevoir les contreparties dues.

Common Framework (2020 – présent)

C’est l’initiative actuelle mise en place par le G20, et elle a beaucoup de points communs avec l’HIPC et le MDRI : le Common Framework (CF) a aussi été conçu pour affronter la question à la racine, en intervenant sur la solvabilité des Pays, c’est-à-dire sur la réduction du stock de dette totale à un niveau soutenable.

Le CF étant en cours d’œuvre, il est difficile de juger de son efficacité. Les critiques principales, toutefois, font référence à la lenteur des procédures qui caractérise le programme. En deux mots, en citant l’auteur, « les remises, quand elles arrivent, le font tard et souvent après de coûteuses périodes d’incertitude ». De plus, il y a un nœud à dénouer relatif à l’implication des privés qui, en raison de la non-attractivité des incitations, décident de ne pas participer.

Comment la situation va-t-elle évoluer ?

C’est clairement une question rhétorique à laquelle personne ne peut donner une réponse certaine : même les initiatives décrites jusqu’ici, qui pourtant étaient motivées par une (apparente ?) solidarité de fond, ont en partie échoué dans leur intention, témoignant de la complexité structurelle qui caractérise le système financier.

En attendant, il est possible de raisonner sur certaines solutions qui, dans l’immédiat, pourraient constituer une forme d’instrument d’autodéfense financière pour les victimes de ce système. Revenons au cas de Madagascar : ses habitants, depuis 2017, ont vu l’ariary, la monnaie locale, se dévaluer de 50%. Comment mettre un frein à l’inflation ?

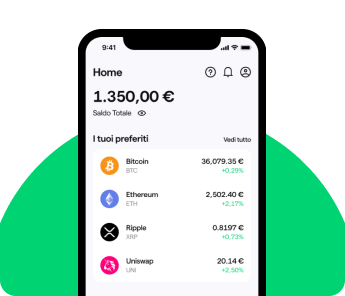

Pauvreté et rôle des cryptomonnaies

Partons d’une prémisse : selon le Global Findex 2025 publié par la Banque mondiale, près d’un milliard et demi de personnes dans le monde sont unbanked, c’est-à-dire qu’elles ne possèdent pas de compte courant. En même temps, toujours selon le même rapport, 86% des adultes possèdent un téléphone portable – le pourcentage descend à 84% dans les pays LIC. Enfin, en croisant les données, 42% des adultes unbanked possèdent un smartphone.

Le point fondamental est qu’il existe une très vaste partie de la population mondiale sans accès financier qui possède cependant déjà l’infrastructure de base, à savoir un téléphone et une connexion à Internet, pour pouvoir résoudre le problème – dit en paraphrasant un proverbe, « ils ont les dents mais pas le pain ».

Un smartphone connecté à Internet, par exemple, est suffisant pour pouvoir installer un wallet et acheter, vendre, envoyer et recevoir des cryptomonnaies – et enfin utiliser les dents pour manger le pain. Mais pourquoi les cryptomonnaies pourraient-elles constituer un frein à l’inflation ? Continuons avec l’exemple de notre adoré Madagascar.

Cas 1 : King Julien XIII achète des crypto

Nous avons donc un habitant unbanked d’Antananarivo, capitale de Madagascar, qui possède seulement un smartphone sur lequel il a installé un wallet crypto. Notre habitant, que nous appellerons King Julien, en l’honneur du film Madagascar, veut convertir ses ariary en Bitcoin ou en stablecoin – comme USDC – parce qu’il en a marre de voir son capital diminuer jour après jour à cause de l’inflation. Tout d’abord, King Julien doit surmonter l’obstacle le plus grand : étant un banked, il doit trouver un moyen de digitaliser son liquide.

En Afrique Subsaharienne, du moment que beaucoup font face au même empêchement que King Julien, il existe une solution très répandue : le Mobile Money, un service financier qui permet de recevoir, envoyer et conserver de l’argent via la SIM du smartphone.

King Julien XIII, donc, se rend dans l’un des nombreux magasins de téléphonie autour d’Antananarivo, remet ses ariary cash et reçoit l’équivalent – moins une commission – sur son compte Mobile Money. Rappelons que King Julien, bien qu’il dispose d’argent numérique, est encore unbanked, c’est-à-dire dépourvu de compte courant auprès d’une banque. Pour cette raison, il ne peut pas utiliser un exchange.

King Julien choisit une autre voie et accède à une plateforme peer-to-peer (P2P) pour trouver un vendeur qui accepte son moyen de paiement. Une fois la transaction trouvée, elle a lieu : dès que le vendeur confirme avoir reçu le paiement, il débloque les Bitcoin ou les USDC – précédemment bloqués dans l’escrow, un dépôt de garantie – que la plateforme transfère ensuite au wallet crypto de l’acheteur.

King Julien, maintenant, est sûr que son capital ne se dévaluera pas comme cela s’était passé précédemment avec l’ariary. Pour dépenser l’argent, c’est-à-dire convertir Bitcoin ou USDC en ariary, il lui suffira d’effectuer le processus inverse.

Cas 2 : King Julien reçoit des crypto de l’étranger

Pour conclure, voyons un autre cas : King Julien reçoit des crypto d’un parent émigré en Italie, où, au 1er janvier 2024, la population malgache résidente est de 1 675 unités. King Julien, comme nous l’avons vu, est unbanked et ne peut pas recevoir un virement. Mais ici aussi, les crypto viennent à notre secours, avec un procédé plus rapide que dans le Cas 1.

Le parent, via Young Platform, convertit ses euros en Bitcoin ou en USDC en une seconde et les envoie au wallet de King Julien, qui pourra les reconvertir en ariary selon le procédé inverse que nous avons mentionné précédemment. Cette fois encore, King Julien a réussi à mettre en sécurité son capital face à l’inflation.

Le problème n’est pas résolu, mais King Julien vit mieux

Pour conclure, une brève réflexion : il est clair que, de cette façon, on ne résout pas le nœud de la pauvreté, qui demeure une question prioritaire sur l’agenda international. Toutefois, une solution comme celle à peine exposée peut aider grandement les habitants des pays en développement. Au moins ceux avec un téléphone.