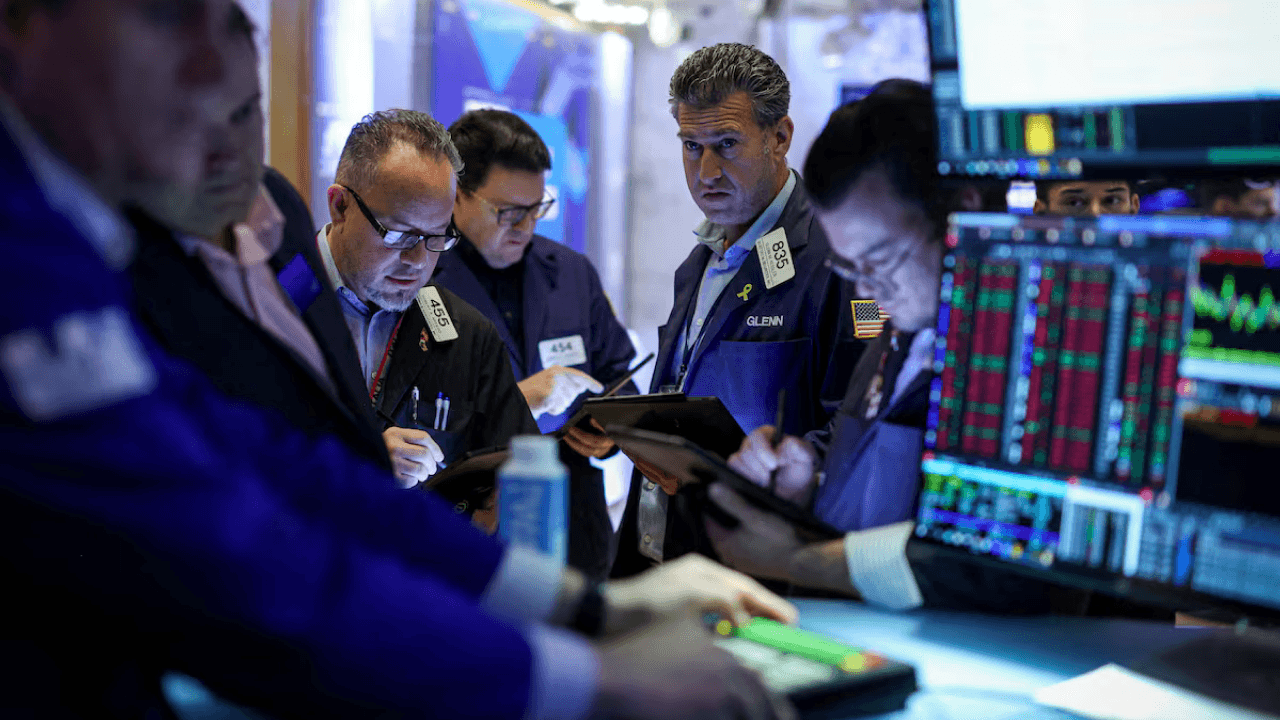

NYSE, Nasdaq, LSE – que signifient ces noms ? Ce sont les noms de certaines des principales places boursières mondiales. Mais au juste, qu’est-ce que la Bourse, et comment fonctionne-t-elle ?

La Bourse, aussi appelée marché boursier, est un lieu d’échange financier où s’achètent et se vendent des actions, des obligations et d’autres instruments financiers. Longtemps réservée à un cercle restreint de professionnels, elle est aujourd’hui entrée dans la culture populaire, notamment grâce à de nombreux films cultes apparus depuis les années 1970.

Mais quelle est l’origine de la Bourse ? Quels sont ses éléments fondamentaux ? Et qui sont les principaux acteurs de ce système ? Jetons un œil de plus près.

Comment et quand la Bourse a-t-elle été créée ?

Les premières traces écrites d’activités d’échange, de prêt et de dépôt remontent au deuxième millénaire avant J.-C., gravées dans le Code de Hammurabi en Mésopotamie. On retrouve également des pratiques similaires chez les Grecs, Étrusques et Romains de l’Antiquité.

Toutefois, ces opérations financières anciennes ne peuvent pas encore être qualifiées de transactions boursières au sens moderne du terme. La première véritable bourse a été fondée à Amsterdam, aux Pays-Bas, au XVIIe siècle.

Le Moyen Âge

À la fin du Moyen Âge, le monde de la finance commence à se structurer avec l’apparition des premières institutions bancaires. L’Italie – notamment les villes de Gênes, Venise et Sienne – s’impose alors comme le principal centre financier de l’Europe.

Vers le XIVe siècle, un nouveau centre d’échange émerge à Bruges, en Belgique, attirant des marchands venus de tout le continent. Ce développement contribue à poser les bases d’un système financier encore très rudimentaire. C’est dans le palais Ter Buerse, construit par la famille aristocratique Van der Bourse, que les commerçants se réunissaient pour échanger marchandises et devises. C’est de ce lieu que vient le mot « Bourse ».

Par la suite, d’autres places boursières importantes voient le jour à Anvers, Lyon et Francfort, marquant le passage d’une gestion privée à une gestion publique, avec des règles de plus en plus claires et strictes.

L’Époque moderne

Au XVIIe siècle, la Bourse d’Amsterdam devient la plus importante d’Europe – et probablement du monde. C’est également à cette époque qu’apparaissent les premières sociétés par actions, donnant un nouvel élan aux échanges de titres financiers, y compris les obligations d’État et les matières premières.

Le XVIIIe siècle est marqué à la fois par l’essor du commerce international et par une série de bulles spéculatives. La plus célèbre reste la bulle des mers du Sud en Angleterre (entre 1710 et 1720), où les cours d’une société de négoce ont flambé avant de s’effondrer, provoquant d’importantes pertes. Cet épisode conduit à l’adoption du Bubble Act, une loi destinée à limiter la spéculation en restreignant la création de nouvelles entreprises.

Pendant ce temps, à New York, un petit groupe de marchands commence à se réunir sous un platane sur Wall Street pour échanger des titres – une initiative modeste qui donnera naissance à un futur centre financier mondial.

La Révolution industrielle et la Bourse moderne

À cette période, la Bourse joue un rôle clé non seulement dans le développement des entreprises, mais aussi dans la croissance économique des nations. Londres et Paris deviennent des places financières majeures, finançant la construction d’usines, d’infrastructures, ainsi que des projets coloniaux et militaires.

En 1817, la Bourse de New York (NYSE) a été officiellement créée. Au fil du temps, elle deviendra la plus grande bourse du monde en termes de capitalisation boursière.

Le XXe siècle : succès et graves crises financières

À partir de 1900, la Bourse devient le cœur battant du système capitaliste. Économie et finance sont désormais étroitement liées. Ce siècle est marqué par de forts contrastes, alternant entre des périodes de croissance économique spectaculaire – comme les années folles et le boom d’après-guerre – et de grandes crises financières, telles que la Grande Dépression de 1929 ou le lundi noir de 1987.

Cette volatilité souligne la nécessité d’une réglementation accrue. Des autorités de surveillance comme la SEC (Securities and Exchange Commission) aux États-Unis et la Consob (Commission nationale des sociétés et de la Bourse) en Italie sont créées pour superviser les marchés financiers, désormais caractérisés par des flux de capitaux massifs.

En 1971, la création du Nasdaq marque une transition majeure : celle du passage d’une bourse physique – avec ses cris et gestes – à un système électronique, automatisé par des ordinateurs et des algorithmes.

L’ère numérique

Aujourd’hui, avec l’essor d’Internet, le fonctionnement de la Bourse a été profondément transformé. Les échanges sont devenus plus accessibles, instantanés, les mouvements de capitaux sont sans précédent, et de nouveaux marchés ont vu le jour.

Maintenant que nous avons parcouru son histoire, voyons comment fonctionne réellement la Bourse aujourd’hui.

Comment fonctionne la Bourse ?

Pour comprendre le fonctionnement de la Bourse, il faut d’abord savoir ce qu’elle est. On peut la définir comme un moteur financier reliant le monde des entreprises à celui des épargnants et des investisseurs. D’un côté, les entreprises recherchent des fonds pour financer leur croissance – ouvrir de nouvelles agences, développer des produits ou embaucher. De l’autre, les particuliers souhaitent faire fructifier leur épargne.

C’est ici qu’interviennent les notions de marché primaire et de marché secondaire.

Le marché primaire est l’endroit où les actions sont créées. Lorsqu’une entreprise entre en bourse pour la première fois, elle vend ses actions directement aux investisseurs – un processus appelé IPO (Initial Public Offering, ou introduction en bourse). Les investisseurs, en achetant ces actions, permettent à l’entreprise de lever des fonds pour se développer.

Le marché secondaire, quant à lui, est le marché quotidien sur lequel ces actions déjà émises sont échangées entre investisseurs. L’entreprise ne perçoit rien de ces transactions, mais elles permettent aux investisseurs de tirer profit de la variation des cours.

Mais les actions ne sont pas les seuls instruments financiers négociés en bourse. Une grande partie des investissements se fait également via les obligations. Il est essentiel de bien comprendre la différence entre ces deux produits.

Qu’est-ce qu’une action ?

Comme mentionné précédemment, une action représente une part de propriété d’une entreprise. Les investisseurs en achètent dans l’espoir de les revendre plus cher plus tard. Même avec une seule action, on devient copropriétaire de la société.

Ce statut confère certains droits, comme la possibilité de recevoir des dividendes (une partie des bénéfices de l’entreprise, bien qu’ils ne soient jamais garantis) et de participer aux assemblées générales.

Mais investir en actions comporte aussi des risques. Le cours d’une action est étroitement lié aux résultats de l’entreprise. Si la société prospère, le prix augmente ; si elle traverse des difficultés, le prix peut chuter – voire tomber à zéro dans les cas extrêmes.

Les prix des actions sont déterminés par la loi de l’offre et de la demande. Plus une action est recherchée – parce qu’une entreprise a lancé un produit révolutionnaire ou annoncé des profits records – plus son prix grimpe. Si l’intérêt baisse, le prix chute.

Une analogie utile : combien paieriez-vous une bouteille d’eau en ville ? Probablement pas grand-chose, puisqu’elle est disponible partout. Mais combien paieriez-vous pour la même bouteille au milieu du désert ?

Qu’est-ce qu’une obligation ?

Les obligations sont fondamentalement différentes des actions. Lorsqu’un investisseur achète une obligation, il ne devient pas actionnaire, mais créancier. Que cela signifie-t-il concrètement ?

Tout simplement, une entreprise émet des obligations pour lever des fonds, comme elle le ferait avec des actions, mais selon un mécanisme différent. Acheter une obligation revient à prêter de l’argent à l’entreprise. L’investisseur accepte de prêter un montant défini, avec l’assurance que celui-ci sera remboursé après une période donnée (par exemple, cinq ou dix ans). En contrepartie, l’entreprise verse à l’investisseur des intérêts réguliers, appelés coupons.

Ces coupons fonctionnent comme un taux d’intérêt, et leur montant reflète généralement la solidité financière de l’entreprise. Une société bien établie, transparente et rentable proposera souvent un taux plus bas qu’une entreprise moins stable ou en difficulté.

Le même principe s’applique aux obligations d’État, émises par les gouvernements pour financer leurs dépenses publiques. Par exemple, les obligations d’État italiennes offrent généralement des taux d’intérêt plus faibles que celles de la Moldavie, car l’Italie est perçue comme plus fiable, donc moins risquée pour les investisseurs.

Par rapport aux actions, les obligations sont considérées comme plus sûres et plus stables. Cela signifie aussi qu’elles offrent généralement des rendements potentiels plus faibles. La règle reste la même : plus le risque est élevé, plus le gain potentiel l’est aussi – et inversement.

Qu’est-ce qu’un indice boursier ?

Petit bonus pour conclure cette section sur les actions et les obligations : qu’est-ce qu’un indice ?

Un indice boursier est tout simplement un groupe – ou un panier, pour utiliser un terme courant – d’entreprises cotées (dans le cas des actions) ou de titres de dette (dans le cas des obligations), rassemblés selon des critères spécifiques.

Quels types de critères ? Par exemple :

- Le S&P 500 regroupe les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis.

- Le NASDAQ-100 suit les 100 plus grandes entreprises non financières cotées sur le NASDAQ.

- Le S&P Global Clean Energy Transition réunit 100 entreprises internationales du secteur des énergies renouvelables.

Dans le cas des obligations, certains indices regroupent les titres par durée d’échéance, comme toutes les obligations d’État à 10 ans, 30 ans, etc.

Ces indices servent de références précieuses. Ils permettent aux investisseurs de suivre la performance globale du marché, d’analyser un secteur spécifique et de comparer leur portefeuille aux grandes tendances économiques.

Qui opère sur les marchés ? Les principaux acteurs

Maintenant que nous avons exploré les outils et les règles du marché boursier, voyons qui y participe réellement.

Les entreprises cotées

En premier lieu, il y a les entreprises cotées elles-mêmes – sans elles, la Bourse ne pourrait tout simplement pas exister. Comme nous l’avons vu, ces entreprises font appel aux marchés financiers pour lever des capitaux afin de financer leur expansion, leurs innovations ou leur activité quotidienne.

Les investisseurs : institutionnels et particuliers

Viennent ensuite les investisseurs, qui achètent des actions ou des obligations dans l’espoir de faire fructifier leur capital. On distingue principalement deux types d’investisseurs : les investisseurs institutionnels et les investisseurs particuliers.

- Les investisseurs institutionnels sont les poids lourds du système financier. Ils gèrent des sommes colossales et peuvent influencer les cours des entreprises. Ce groupe comprend les fonds d’investissement, les fonds de pension ou encore les compagnies d’assurance, qui investissent l’argent de leurs clients dans le but de générer des rendements – tout en prélevant bien sûr des frais de gestion.

- Les investisseurs particuliers, quant à eux, sont des épargnants individuels qui investissent leur propre argent dans l’espoir d’un rendement futur. Si vous lisez cet article, vous en êtes peut-être déjà un – ou vous le deviendrez bientôt. Dans ce cas, n’hésitez pas à consulter notre blog : vous y trouverez de nombreux conseils pour éviter les erreurs courantes, comprendre l’importance de la diversification, et surmonter les biais cognitifs liés à l’investissement.

Les intermédiaires financiers

Intéressons-nous maintenant à ceux qui rendent l’investissement possible : les intermédiaires financiers.

Ces acteurs sont le maillon essentiel entre ceux qui émettent des actions ou des obligations et ceux qui souhaitent les acheter. Pour des raisons techniques, juridiques et de sécurité, il est impossible de trader directement en Bourse sans passer par ces intermédiaires. Il s’agit concrètement des banques et des courtiers en ligne, qui offrent à leurs clients l’accès aux marchés financiers en échange de commissions.

Vous vous demandez peut-être, non sans agacement : « Pourquoi suis-je obligé de passer par un intermédiaire juste pour acheter une action Coca-Cola ? »

La réponse est simple : pour la même raison qu’il vous faut un permis de conduire pour prendre le volant. On ne peut pas simplement monter dans une voiture et appuyer au hasard sur les pédales.

Vous me direz qu’une fois le permis obtenu, vous pouvez conduire vous-même. C’est vrai. Mais… savez-vous construire la voiture ?

Voilà l’idée. Construire la « voiture », ici, signifie disposer de systèmes informatiques ultra-sécurisés, d’autorisations légales, de connexions directes avec les Bourses et d’une conformité réglementaire stricte. C’est une activité complexe, coûteuse et très encadrée. C’est pourquoi les autorités de surveillance exigent que seules des entités agréées puissent exercer ce rôle.

Les autorités de régulation

Parlons maintenant des autorités de régulation – les véritables arbitres du monde financier. Si la Bourse était un match de football, ce seraient eux qui veilleraient à ce que les règles soient respectées et que le jeu reste équitable.

Ces autorités peuvent être nationales, comme la SEC (États-Unis), la CONSOB (Italie) ou la FCA (Royaume-Uni), ou supranationales, comme l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers) au sein de l’Union européenne.

Leurs missions principales sont :

- La protection des investisseurs – en s’assurant que les intermédiaires agissent de manière loyale et responsable vis-à-vis des clients ;

- La transparence des marchés – en obligeant les entreprises cotées à publier des informations pertinentes telles que les rapports financiers, les résultats trimestriels, ou encore les changements dans la direction ;

- L’équité des échanges – en surveillant les marchés pour détecter et sanctionner les pratiques abusives, comme le délit d’initié, où certaines personnes profitent d’informations confidentielles pour acheter ou vendre avant tout le monde.

On n’a jamais fini d’apprendre

Dans cet article, nous avons tenté de couvrir les fondamentaux de la Bourse, en expliquant ses principaux mécanismes et ses acteurs clés. Mais ce que vous venez de lire ne représente probablement que la partie émergée de l’iceberg.

Si vous êtes arrivé ici juste après avoir regardé Le Loup de Wall Street, en rêvant de siroter des Martinis sur un transat dans un resort de luxe au milieu du Pacifique dans un an – à l’image de certains « gourous » autoproclamés – notre conseil est simple : restez réaliste et commencez à apprendre sérieusement.

En attendant, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne Telegram, ou vous inscrire directement sur Young Platform via le lien ci-dessous ? Nous publions régulièrement des guides, des conseils et des actu financières pour vous aider à rester informé(e) et à ne pas vous laisser surprendre.

À très bientôt !