Donald Trump a annoncé des droits de douane contre une multitude de pays. À combien s’élèvent-ils et comment ont-ils été calculés ? Spoiler : très mal.

Les droits de douane annoncés mardi par Donald Trump ont secoué tout le monde : les politiciens, les citoyens, les entreprises, mais surtout les marchés, et ce pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, certaines ont particulièrement attiré l’attention. L’une concerne les pays ciblés par la décision du président américain : pratiquement tous, y compris une île australienne peuplée uniquement de manchots, à l’exception notable de la Russie, de Cuba, de la Corée du Nord et de la Biélorussie.

Mais l’aspect le plus curieux de cette décision à saveur souverainiste et anti-mondialisation, c’est la manière dont ces droits de douane ont été calculés. Examinons cela plus en détail dans cet article.

Une vague de tarifs mondiaux

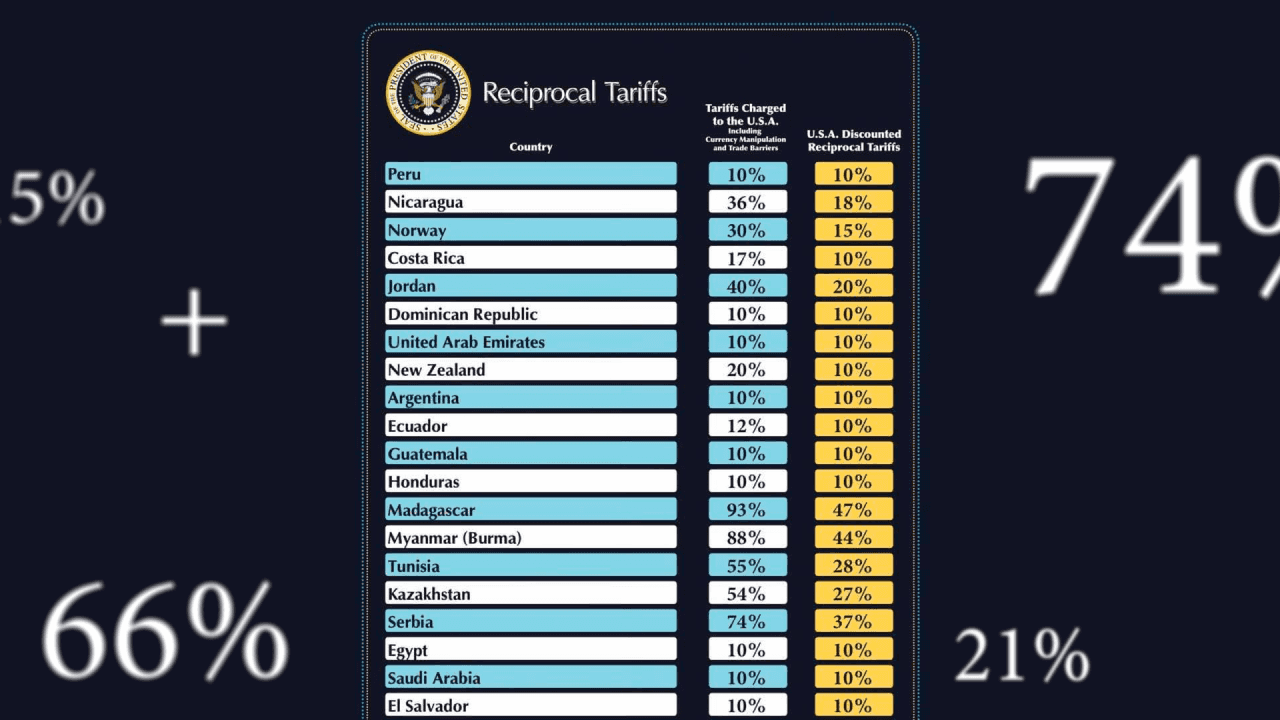

L’offensive commerciale version Trump prévoit des droits de douane supplémentaires sur quasiment toutes les marchandises importées aux États-Unis, avec des taux variables selon le pays d’origine. Voici quelques chiffres clés de ce plan tarifaire :

- Droit de douane universel de base : +10 % sur toutes les importations vers les États-Unis ;

- « Pires contrevenants » : environ 60 pays accusés de pratiques commerciales déloyales subiront des tarifs bien plus élevés à partir du 9 avril. Parmi eux : la Chine (+34 %, en plus des 20 % déjà en vigueur, totalisant 54 %), le Vietnam (+46 %), la Thaïlande (+36 %), le Japon (+24 %) et tous les pays de l’Union européenne (+20 %) — nous reviendrons sur cette classification trompeuse dans le paragraphe suivant.

- Coup dur pour l’automobile : un droit spécial de 25 % sur toutes les voitures étrangères et leurs composants a été confirmé, visant directement les constructeurs étrangers.

Trump n’a épargné personne : de l’Europe à la Chine, du Japon au Brésil, tout le monde « paiera les droits ». Même des micro-États et territoires perdus figurent sur la liste : des îles Svalbard dans l’Arctique jusqu’aux îles Heard et McDonald (inhabitées et peuplées uniquement de manchots).

« Ils nous ont volés pendant plus de 50 ans, mais cela ne se reproduira plus », a déclaré Trump, affirmant que les emplois et les usines reviendraient rugir aux États-Unis grâce à ces mesures. Il a même lancé une invitation aux entreprises étrangères : « Si vous voulez zéro droit de douane, venez produire en Amérique ». En somme, America First 2.0, cette fois en pointant du doigt presque tout le monde au-delà des frontières — même les manchots.

Comment les droits de douane ont-ils été calculés ? La confusion entre droits de douane et TVA

Comme tu as peut-être remarqué dans ses déclarations, la rhétorique de Donald Trump s’est toujours appuyée sur le principe supposé de réciprocité tarifaire. L’ancien président a qualifié ses droits de douane de « tarifs réciproques », affirmant que les États-Unis ne faisaient que rétablir un équilibre face à ce que les autres pays imposent déjà sur les produits américains. Dit comme ça, cela semble presque logique – dommage que la méthode de calcul utilisée par la Maison Blanche soit absurde.

Concrètement, Washington a comptabilisé toute forme de taxe existante à l’étranger pour justifier des droits de douane élevés, confondant joyeusement la TVA avec les droits de douane. En ce qui concerne l’Europe, Trump a déclaré : « L’UE nous fait payer 39 % ! ». Mais ce chiffre résulte de l’addition des droits de douane réels, qui sont en réalité inférieurs à 3 % sur certains produits américains, à la TVA européenne, une taxe à la consommation qui varie selon les pays, et même à des taxes environnementales ou techniques de régulation.

En des termes encore plus simples, l’administration américaine a considéré chaque taxe existante sur un produit en Europe comme une mesure punitive contre les États-Unis. Puis, à l’aide de quelques opérations mathématiques créatives, elle a déterminé les droits de douane que nous connaissons aujourd’hui.

Aucun économiste sérieux ne mettrait sur le même plan la TVA, que paient tous les consommateurs y compris européens, avec un droit de douane ciblant uniquement les marchandises étrangères – mais, dans la « réalité alternative » de la guerre commerciale version Trump, les choses semblent fonctionner autrement.

Ingénierie inverse sur le déficit commercial

La seconde partie du processus créatif par lequel l’administration Trump a calculé les droits de douane à imposer aux autres pays est encore plus curieuse. Le point central ici est le déficit commercial. Trump a toujours considéré ce déséquilibre comme un score de match : si les États-Unis importent plus qu’ils n’exportent d’un pays donné, cela signifie pour lui que « nous perdons » et que l’autre pays « nous arnaque ».

On sait, par exemple, que les États-Unis ont un déficit d’environ 2,5 milliards de dollars avec la Russie (ils importent plus de Moscou qu’ils n’y exportent), un chiffre que Trump a souvent mis en avant pour justifier des mesures punitives.

Cependant, dans sa narration, le président a malencontreusement confondu le déficit commercial avec les subventions, l’intégrant dans la formule déjà mentionnée. Résultat ? Les droits de douane publiés récemment par l’administration Trump ne sont rien d’autre que le résultat du déficit commercial divisé par les exportations du pays concerné vers les États-Unis.

Prenons un exemple concret, en calculant à l’envers le droit de douane appliqué à l’Indonésie. Les États-Unis ont un déficit commercial de 17 milliards de dollars avec ce pays, tandis que les exportations indonésiennes vers les États-Unis s’élèvent à 28 milliards de dollars.

17 / 28 = 0,64 → 64 %, exactement le chiffre qui apparaît dans le tableau de Donald Trump.

C’est précisément ce que résume la formule publiée sur la page « Reciprocal Tariff Calculations » du gouvernement : on prend le déficit commercial des États-Unis (en biens) avec un pays donné, on le divise par le total des importations de biens en provenance de ce pays, puis on divise encore le résultat par deux.

Un déficit commercial survient lorsqu’un pays importe plus de biens qu’il n’en exporte vers les autres pays.

L’impact potentiel de ces décisions

L’impact des droits de douane imposés par Donald Trump a déjà été partiellement observé : dès le premier jour suivant la décision, le marché boursier américain a chuté d’environ 8 % par rapport à mardi (S&P 500), tandis que le NASDAQ a perdu environ 9 % depuis le début de la semaine.

Le Bitcoin, en revanche, a mieux résisté, avec une perte d’environ 7 % pour l’instant, même s’il reste en positif par rapport à la semaine précédente.

D’un point de vue géopolitique, la situation est encore plus préoccupante. Il est difficile de comprendre la logique qui sous-tend les décisions prises par le président américain. Trump semble vouloir abolir la mondialisation, ce processus qui a progressivement éliminé les barrières au commerce libre et facilité l’intégration économique entre les pays.

À cet égard, un paradoxe intéressant mérite d’être souligné : en réalité, exporter vers l’étranger là où les biens ont plus de valeur a été, pour de nombreux pays, un levier d’accumulation de capital et de rapprochement économique avec les nations plus riches. C’est ainsi que la Chine a décollé. Et même l’Europe, dans une certaine mesure, en a profité. Mais le véritable gagnant de la mondialisation a été… l’Amérique elle-même. Pourquoi ?

- Parce qu’elle a conquis la sympathie d’une grande partie du monde, en surpassant le système soviétique, qui n’offrait ni consommation ni croissance.

- Parce qu’elle a dirigé le processus, en supprimant la première les droits de douane et en démontrant la puissance de l’économie de marché.

Le libre-échange a permis aux États-Unis d’émerger comme superpuissance culturelle, technologique et économique, contribuant à l’effondrement de l’Union soviétique et de la Chine maoïste. Il a généré de la richesse.

Et aujourd’hui ? Le commerce mondial ne porte aucun préjudice aux États-Unis, contrairement à ce que Trump voudrait faire croire. Grâce à leur avance technologique, les États-Unis se sont spécialisés dans des secteurs à haute productivité et forte valeur ajoutée. Le résultat ? Le pays est plus riche, produit moins de biens à bas prix (qu’il importe), mais les achète à des prix avantageux, tout en maintenant un revenu par habitant très élevé.Cela découle principalement de l’hégémonie américaine dans les services. Il suffit de penser au nombre de services numériques que nous utilisons quotidiennement – réseaux sociaux, moteurs de recherche, plateformes de streaming, logiciels – qui sont conçus, gérés et monétisés aux États-Unis.