Vitalik Buterin ha pubblicato un articolo in cui spiega l’importanza di un futuro fondato su una tecnologia aperta e verificabile. Vediamo i dettagli

Vitalik Buterin, il fondatore di Ethereum, ha pubblicato un articolo molto interessante in cui argomenta la seguente tesi: la società del futuro, affinchè sia utopica e non distopica, dovrà fondarsi su una tecnologia aperta e verificabile. Nel testo, con fonti a supporto, l’autore dimostra l’importanza di questi valori nei principali ambiti della vita quotidiana e conclude con una risposta pragmatica. Vediamo insieme di che si tratta.

Vitalik Buterin: “L’importanza dell’apertura e della verificabilità a ogni livello della tecnologia”

È il titolo dell’articolo e, allo stesso tempo, la sua tesi – originale: “The importance of full-stack openness and verifiability”. Il testo comincia con una frase ad effetto che rappresenta anche il punto di partenza del discorso: “the internet has become real life”.

Sostanzialmente, con questa affermazione, Vitalik riassume tutto il processo di digitalizzazione che sta rivoluzionando le nostre vite: conversazioni private, finanza e sanità, una volta dipendenti da carta, penna e calcolatrici, adesso sono totalmente digitalizzate. Per estensione, continua Vitalik, è ragionevole pensare che un’evoluzione simile colpirà tutti gli ambiti della nostra esistenza.

È un trend che non può essere bloccato perché i benefici sono troppo grandi

Questo è il secondo punto: la rivoluzione sta avvenendo ed è impossibile fermarla e, in un mondo così competitivo, le “civiltà” che restano indietro rischiano di essere dominate da quelle che, al contrario, si adattano e governano il cambiamento. Infatti, chi ha tratto i maggiori benefici da questi trent’anni di rivoluzione tecnologica “è chi produce le tecnologie, non chi le utilizza”.

Il tema, qui, è relativo anche alla proprietà della tecnologia, nel senso che il dominio esclusivo su un software consente al proprietario di fare il bello e il cattivo tempo. Un esempio calzante e attuale possiamo identificarlo in Starlink, la società di Elon Musk che fornisce la copertura internet su scala globale tramite i satelliti.

In particolare, nella guerra tra Russia e Ucraina, Musk ha messo a disposizione la sua flotta di satelliti all’esercito di Kyiv per potersi difendere dagli attacchi russi che, in precedenza, avevano messo KO le infrastrutture ucraine. Allo stesso tempo, però, ha rifiutato di estendere la disponibilità di Starlink ai territori dell’Ucraina occupati dalla Russia, come la Crimea, annullando la possibilità di contrattacchi in quelle aree e influenzando le sorti del conflitto.

Questa società del futuro dovrebbe basarsi sulla trustlessness

È il terzo punto. Vitalik, in questo modo, intende porre l’attenzione su un argomento spinoso. Infatti, le soluzioni per i problemi che abbiamo appena esposto – e qui torniamo alla tesi dell’autore – le fornirebbe una tecnologia fondata su due caratteristiche interconnesse: l’apertura “sincera”, cioè priva di tornaconti personali, e la verificabilità. Ciò dovrebbe riguardare tutti i livelli: hardware, software e bio (nel caso di interfacce cervello-macchina come Neuralink).

Con questa dichiarazione, Vitalik fa riferimento al fatto che la tecnologia debba essere controllabile – verifiable – da parte di ogni singola entità, dagli user singoli alle istituzioni, in quanto trasparente e open source al 100% – openness. Solo in questo modo è possibile creare una società veramente democratica, spinta verso il benessere dall’interesse collettivo.

Senza le pressioni dei proprietari che, legittimamente, ricercano il profitto e proteggono i loro interessi col segreto industriale, l’openness può essere un driver di innovazione: un codice totalmente pubblico e replicabile – license free – stimola la partecipazione e la collaborazione, favorendo il raggiungimento del bene comune, cioè il perfezionamento del prodotto o la creazione di qualcosa di nuovo, partendo da ciò che già esiste. La storia è piena di esempi a conferma: dal sistema operativo Linux alla finanza decentralizzata.

Inoltre, continua Vitalik, la tecnologia dovrebbe essere così aperta e verificabile da non richiedere la supervisione di entità terze: il valore risiede nella trustlessness, cioè nell’assenza del bisogno di fiducia. Qui arriva la parte “spinosa”: nel momento in cui si verificasse un problema, come un bug, la trustlessness verrebbe minata per sempre e si tornerebbe al vecchio “questo l’ha creato lui, quindi mi fido”. Per quale motivo?

Facciamo un esempio: Bitcoin possiede un capitale di fiducia altissimo perché, riassumendo, il meccanismo di consenso Proof-of-Work e la sua infrastruttura, aperta e verificabile, lo rendono immutabile e trustless: gli user non hanno bisogno di terze parti che vigilino perché conoscono il funzionamento del protocollo. Il valore, dunque, è giustificato da questi sottostanti, oltre che dalla legge della domanda e dell’offerta.

Però, se si scoprisse un bug critico nel codice o un attacco di alto livello (come il 51%), crollerebbe tutto: verrebbe meno la fiducia di cui parlavamo prima e, molto probabilmente, il suo valore scenderebbe a zero. Certo, orde di programmatori potrebbero mettersi all’opera per risolvere e anche rinforzare il protocollo, ma la sua reputazione verrebbe compromessa per sempre.

Come si applica questo paradigma nella vita quotidiana?

L’importanza dell’apertura e della verificabilità nella sanità

Vitalik comincia la sua analisi utilizzando come esempio la recente pandemia da Covid-19. Sostanzialmente, riprende il punto precedente relativo alla differenza di posizione tra chi produce le tecnologie e chi invece le utilizza. Tale disparità si è manifestata appieno nel caso dei vaccini: le nazioni più ricche, con più strumenti a disposizione per produrre il farmaco, hanno dato avvio alle campagne di vaccinazione con due anni di anticipo rispetto alle nazioni più povere.

Tocca anche la questione della fiducia, spiegando come la strategia comunicativa adottata dalle istituzioni, molto opaca e fondata sulla narrazione del “vaccino completamente sicuro”, abbia generato l’effetto opposto: gli effetti collaterali esistevano – come esistono per ogni farmaco – e la gente se n’è accorta. La fiducia è stata tradita e il tradimento ha dato avvio a una diffidenza diffusa che “si è trasformata in qualcosa che sembra un rifiuto di mezzo secolo di scienza”.

Infine, approfondisce il discorso sulla medicina del futuro, che sarà sempre più personalizzata e basata sui dati: se le infrastrutture che raccolgono e processano i big data sono private, i proprietari hanno il dominio totale delle informazioni e, in sintesi, possono farci ciò che vogliono. Così il potere e il beneficio economico, spiega Vitalik, si concentrerebbero nelle mani di pochissimi soggetti.

Le soluzioni

L’autore dell’articolo menziona PopVax, un’azienda che sviluppa vaccini e terapie finanziata dallo stesso Buterin tramite il fondo Balvi. Questi sieri sono prodotti con processi fondati, appunto, sull’openness: i costi si riducono e, con essi, la disuguaglianza di accesso tra le varie nazioni, mentre la trasparenza – senza brevetti – rende più semplice verificarne la sicurezza e l’efficacia.

Sul tema della raccolta dati, invece immagina un mondo in cui ognuno indossa un’attrezzatura per il monitoraggio della salute personale attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che sia ovviamente open-source e ispezionabile solo dal singolo individuo.

L’importanza dell’apertura e della verificabilità nella tecnologia digitale personale e commerciale

In questa sezione, Vitalik elenca un paio di situazioni tipiche della vita quotidiana in cui ci troviamo a dover utilizzare la nostra identità per confermare operazioni di varia natura: firma di documenti e pagamenti. Affinchè queste operazioni possano essere eseguite, prosegue, c’è bisogno di software e hardware che conservino e possano processare i dati personali. E se venissero hackerati?

Le soluzioni

Anche qui, apertura e verificabilità avrebbero un ruolo importante nella riduzione dei rischi: un sistema totalmente aperto e verificabile consentirebbe un’ispezione completa volta a individuare e risolvere le vulnerabilità a monte: bug, backdoor ma anche firmware obsoleti e difetti nei componenti fisici. Naturalmente, non mancano i riferimenti a Ethereum e alla blockchain in generale.

L’importanza dell’apertura e della verificabilità nella tecnologia civica digitale

Forse la parte più interessante dell’articolo. Qui, Vitalik parla della vita civica dei cittadini, dunque della loro appartenenza al sistema democratico, e delle alternative che alcuni intellettuali stanno studiando per migliorarla. Citando alcuni studi, tra cui quello di Audrey Tang sul potenziamento delle comunità open-source, Vitalik evidenzia un tratto comune: tutte le ipotesi proposte prevedono una forte partecipazione popolare. È quindi necessario implementare delle soluzioni digitali attraverso cui gestire una tale quantità di informazioni.

Prima di tutto, però, è necessario risolvere dei problemi. Prendiamo ad esempio il voto elettronico: lo scetticismo, giustamente, è motivato dal fatto che il software deputato al conteggio dei voti è una “scatola nera”, nel senso che il pubblico non ha modo di esaminare la correttezza degli scrutini – come abbiamo ricordato sopra, le aziende hanno tutto l’interesse del mondo nel proteggere i propri prodotti col segreto industriale. Inoltre, chi garantisce che il risultato finale non venga manipolato?

Le soluzioni

L’apertura e la verificabilità, argomenta Vitalik, rendono i meccanismi di voto totalmente trasparenti e ispezionabili da parte dei cittadini e delle autorità: non c’è nessuna scatola nera perché non c’è nessun interesse commerciale in ballo. È la pura esecuzione delle funzioni democratiche, libera da scopi particolari finalizzati al profitto personale. Le DAO, ad esempio, ne hanno già dimostrato la fattibilità.

Il fondatore di Ethereum, in questo caso, aggiunge un’altra variabile all’equazione: la conoscenza condivisa della sicurezza. In breve, questa caratteristica fa riferimento al fatto che tutti devono essere consapevoli dell’affidabilità di quel dato sistema. Per comprendere bene questo punto, immagina cosa potrebbe succedere se i cittadini di Roma, al termine del conteggio dei voti, non si fidassero del software utilizzato dai cittadini di Milano.

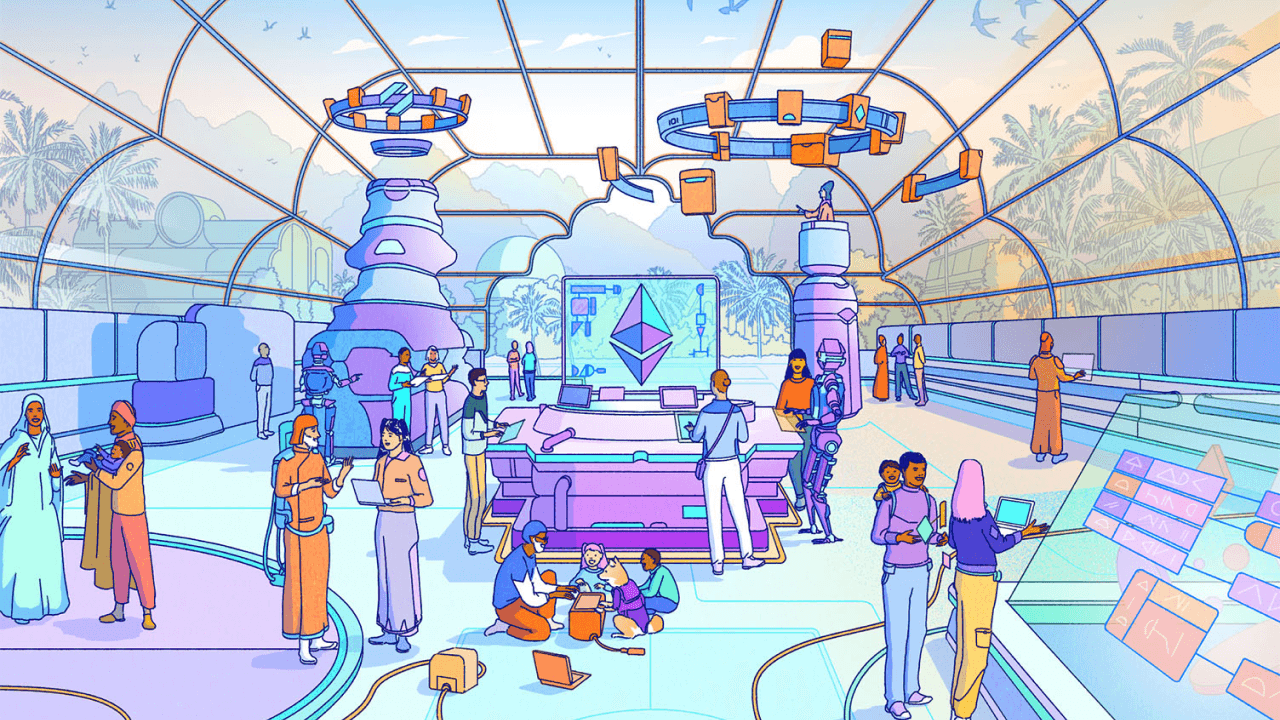

Il risultato: una società retro-futuristica

Non poteva mancare lo spunto sognatore e sci-fi tipico di Vitalik Buterin. L’articolo, appunto, si conclude con un “what if”, cioè con l’immaginazione di uno scenario in cui la tesi dell’autore si realizza: “Se riuscissimo a raggiungere questa visione”, scrive Vitalik, “un modo per capire il mondo che otterremmo è che si tratterebbe di una sorta di retro-futurismo: da un lato, godremmo dei benefici di tecnologie molto più potenti che ci permetterebbero di migliorare la nostra salute, organizzarci in modi molto più efficienti e resilienti e proteggerci dalle minacce. Dall’altro lato, avremmo un mondo che riporterebbe in vita proprietà che erano una seconda natura per tutti nel 1900”. Cosa intende con quest’ultima frase?

Vitalik si sta riferendo al concetto filosofico di Seconda Natura, che rappresenta l’insieme di abitudini, pratiche, costumi e oggetti artificiali – cioè gli elementi culturali – che si acquisiscono attraverso l’esperienza o l’educazione e di cui si ha padronanza assoluta. In parole semplici, è un modo complesso per riassumere tutte quelle attività che impariamo vivendo e che diventano parte integrante di noi stessi.

Respirare, mangiare, bere e dormire sono attività innate, quindi della Prima Natura, che sapremmo eseguire anche se nessuno ce lo insegnasse; parlare in italiano, scrivere e andare in bicicletta, dall’altro lato, sono pratiche che rientrano nel concetto di Seconda Natura perché le apprendiamo, con l’educazione o con l’esperienza, e le facciamo completamente nostre.

E cosa c’entra col discorso? È presto detto: nel 1900 la tecnologia – motori, macchine da scrivere e via dicendo – era quasi interamente meccanica e non era previsto alcun software o “componente invisibile” all’occhio nudo. Quindi, nel caso di difetti o malfunzionamenti, era possibile aprire e ispezionare – suona familiare? – i meccanismi per individuare i problemi.

Le conseguenze? In primo luogo, la comunità era molto più coinvolta nei processi di sviluppo dal momento che chiunque, con un minimo di competenza, poteva smontare, modificare e migliorare. In secondo luogo, la fiducia in un oggetto derivava dalla possibilità di verificare direttamente la sua funzione – nessun codice segreto.

Per concludere, è questo quello a cui Vitalik Buterin, nel suo articolo (e con la creazione dell’ecosistema di Ethereum), aspira: un mondo in cui si recupera questo senso di piena comprensione e controllo della tecnologia, che è alleata dell’umanità, verificabile da tutti e proprietà di nessuno. È un futuro plausibile? O è solo tanta fantascienza?

Nel dubbio, iscriviti al nostro canale Telegram e a Young Platform per restare sul pezzo!